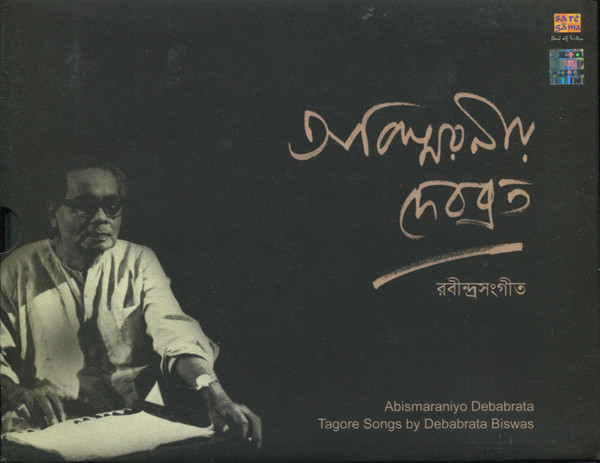

বিরল সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব দেবব্রত বিশ্বাস

অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার মা প্রয়াত আরাধনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০-৬০ দশকের খুব জনপ্রিয় কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। মূলত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী হলেও মা সবরকম গান শিখেছিলেন ও গাইতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলেন দ্বিজেন চৌধুরী ও দেবব্রত বিশ্বাস বা জর্জ’দার কাছে। জর্জদা থাকতেন রাসবিহারী এ্যাভেনিউতে, ত্রিকোণ পার্কের কাছে। মা’কে গানের ক্লাস থেকে নিয়ে আসবার সময় আমি বাবার সঙ্গে জর্জদার বাড়িতে যেতাম। যতটুকু মনে পড়ে একটা ছোট ঘরে উনি থাকতেন আর সেখানেই গান শেখাতেন। ঘরটিতে একটি খাট ও আর একটা ইজি চেয়ার ছিল। অগোছালো খাটের ওপর হারমোনিয়াম রেখে গান শেখাতেন একটা গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরে। মাঝে মাঝে গেরুয়া হাফহাতা পাঞ্জাবীও পরতে দেখেছি। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি খুব একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগী নই। কিন্তু আমার মায়ের পরে যার গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার একমাত্র ভালোলাগে তা হল জর্জ বিশ্বাসের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত। মা যখন শিখতেন সেই সময় আমি কিন্তু উনার গান শুনিনি বা শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু কোনভাবে আমি ওনার প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম দুটো কারণে সেই সময়। এক উনি বাঙ্গাল ভাষায় কথা বলতেন সেটা আমার খুব ভালো লাগতো কারণ আমার এদেশীয় বাড়ি বা আত্মীয় স্বজন এমনকি পাড়াতেও কাউকে ঐ ভাষায় কথা বলতে শুনিনি তাই সম্পূর্ণ একটা অন্য ভাষা আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। আর দ্বিতীয়ত যেটা সেটা হল, উনি খুব পান।

খেতেন ফলে মুখ দিয়ে পান-জর্দার গন্ধ খুব বেরোতো, সেই গন্ধটা আমাকে আকুল করে তুলতো খুব লোভ হত জর্দা দিয়ে পান খাওয়ার। যদিও বাড়িতে পান খাওয়ার চল ছিল কিন্তু সেটা জর্দা নয়— দোত্তা দিয়ে, আর যেহেতু ছোট ছিলাম ফলে পান খাওয়া বারণ ছিল। তাই বাড়িতে দাদুর পানের ডিবেতে রাখা পান লুকিয়ে খেতাম কিন্তু জর্জ’দার পানের গন্ধ পেতাম না বলে থু থু করে ফেলে দিতাম। তাকে বেশ কয়েকবার রাস্তায় হাঁটতে দেখেছি গেরুয়া বা মেটে রঙের পাঞ্জাবি আর বড় বা চওড়া ঘেরের পাজামা পরে। ধুতি পরতে আমি কখনও দেখিনি। উনি একটা বিরাট বেঢপ দেখতে মোটরবাইকে চড়তেন যার পাশে একটা সওয়ারী সীট লাগানা থাকতো চাকাওয়ালা (Side Car) যা সাধারণতঃ তখনকার দিনে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের মিটার ইন্সপেক্টররা চড়ে বেড়াতেন। পরে বড় হয়ে জেনেছিলাম ওই মোটরবাইকটি ছিল ইংল্যান্ডের নর্টন কোম্পানীর তৈরি।

আমি ওনার গান কখনও সামনে বসে শুনিনি তবে যা শুনেছি সব রেকর্ড শুনে। ওনার আত্মজীবনী ‘ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত’ প্রকাশিত হয়েছিল খুব সম্ভবত ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কারণ ঐ সময় কলকাতায় সাত দিন প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা হয়। বইটা দেখেছিলাম শরৎ বসু রোড ও রাসবিহারী এ্যাভিনিউয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দক্ষিণী’ নামে একটা বইয়ের দোকান ছিল তার শো-কেসে। কেন জানিনা বইটার নামটা দেখে বইটা পড়ার খুব আগ্রহ হয়েছিল, কিন্তু সেই সময় বইটি পড়ার সুযোগ হয়নি। খুব সম্ভবত ৯০-এর দশকে বইটি কিনে পড়ে ফেলি। বইটা পড়ার পর ওনার সম্বন্ধে আমার আগ্রহ জন্মায় এবং উনার গান শুনতে আরম্ভ করি। শুনতে শুনতে আমি ওনার গানের অনুরাগী হয়ে পড়ি। সেই সময় আমার প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেছে। সরোদ শেখার অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র হিসাবে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করি যাঁরা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চা করেন তারা খুব একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগী হন না, অবশ্যই কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ বাদে। কিন্তু উনার গানের যে জিনিসটাই প্রথম আমায় আকৃষ্ট করে সেটা হলো উনার গলা – ভারী উদাত্ত গলা যা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল কিংবদন্তী খেয়াল গায়ক ওস্তাদ ফৈয়াজ খান সাহেবের গলাকে। গলা শুনেই মনে হয়েছিল আহা কী ভারী দরাজ গলা, কী গলার আঁশ (Texture) উনি যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত না শিখে ধ্রুপদ-ধামার বা খেয়াল গাইতেন তাহলে এই যুগের ফৈয়াজ খান বলে প্রসিদ্ধ হতেন। এই প্রসঙ্গে আমার দু’জনের উক্তি খুব মনে পড়ে। প্রথমত পণ্ডিত রবিশঙ্কর উনার বই ‘রাগ-অনুরাগ’এ লিখেছেন “যা হোক্ ক্রমে জর্জ এলেন – হ্যা দেবব্রত বাবু, দেবব্রত বিশ্বাস। ভারি মাই ডিয়ার লোক ! ওঁর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত যে আমার কী ভালো লাগতো। এখনও ওনার ভারি অনুরাগী আমি। গভীর বেস্ আওয়াজ। দরদ আছে। তাছাড়া গান গাওয়াটা উনি খুব ভালোবাসেন।” (পৃঃ ১২৬)

দ্বিতীয় উক্তিটি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ১৯৭১ সালে সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে লেখা একটা চিঠিতে উনি লিখেছেন “গায়ক হিসাবে তোমার গান শুনে অনেকদিন ধরে আমি আকৃষ্ট। গলায় কি যাদু নিয়ে এনেছ জানিনা, তোমার গান শোনবার পর আর কারো গান মনকে খুশি করেনা, সব পানসে ঠেকে।” (ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত –পৃঃ ১০০)।

আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে একটা কথা আছে ‘জোয়ারী’ অর্থাৎ একটা বিশেষ ধরণের আওয়াজ যেটাকে ইংরেজীর Tone আর Texture (আঁশ) এর সম্মিলিত রূপ বলা হয়। যেটা জর্জদার গলায় ছিল। এ বিষয়ে জর্জদারও কিছু কথা মনে গড়ে যায়। যেটি অবশ্য তার বৌদি কনক দাস সম্পর্কে। কথাগুলো ছিল: (কনক দাসের) গানের গলায় মিষ্টত্ব তো ছিলই, আবার জোয়ারী বলে একটা মজার ব্যাপারও ছিল।” এই জোয়ারীর যে কতটা প্রভাব শ্রোতাদের ওপর পড়ে তিনি তারও উল্লেখ করেছেন… “বুঁচিমাসীর গলার আওয়াজের জোয়ার। শুনে আমার গায়ে কাটা দিতে লাগল। আমার গলায় গান বন্ধ হয়ে গেল, চোখ বুজে শুনছিলাম বুঁচিমাসীর গান-হঠাৎ তাঁর কনুই এর ধাক্কায় চমকে উঠলাম, আবার তার সঙ্গে গান ধরতে হল, কিন্তু তখন আমি গাইব কি? কোন মতে গানটি শেষ করলাম”। (ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত ~ পৃঃ ৪১) কনক দাসের গানের গায়কীতে যে জোয়ারী ছিল তা তাকে প্রভাবিত করেছিল এবং সেটা নিজের গায়কীতেও ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। যার ফলে উনি যে গায়কীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে গিয়েছেন তা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। স্বতন্ত্র ছিল অনেক কারণে তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এটা। তাইতো সত্যজিৎ বাবু ওনার স্মৃতি চারণা করতে গিয়ে বলেছেন, .. অধিকাংশ যাঁরা গান করতেন তাঁদের গলা, সে রকম দরাজ গলা কারো শুনেছি বলে মনে আমার পড়ত না, সকলে মাইকটা ব্যবহার করে নিজেদের গলাটাকে একটু মিনমিনে করে নিয়েছিল। … কিন্তু জর্জদা সেটা কখনও করেননি সেটা আমাদের কাছে ভালো লাগার ব্যাপার ছিল। কারণ খোলা, প্রায় দরাজ গলায় জর্জদা গান করতেন। সেখানে সেভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত ক্রমে ক্রমে গুটিয়ে আসছিল।” সত্যজিৎ বাবুর এই উপলব্ধিকে আমরা যদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আঙ্গীকে বুঝবার চেষ্টা করি তাহলে ফৈয়াজ খান সম্বন্ধে অমিয়নাথ স্যান্যাল কী বলেছিলেন তার উল্লেখ খুব সমীচীন হবে বলে মনে হয়। অমিয়নাথ বাবু তার বই”স্মৃতির অতলে”তে লিখেছেন, “রোশনি অর্থাৎ আলো এখানে তার অর্থ গানের গায়কীর আলো। হাতে সুতা বেঁধে বা সোনার চেন বেঁধে গুরুর কাছে গানের আস্থাই (স্থায়ী)আদায় করা অতসহজ নয়। (পৃষ্ঠা ৪৫) এই আলো মজর্জদার গানে ছিল যা তাঁর গানকে আলোকিত করেছিল। তাই যাঁরা ওনার গান শুনে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম সুপ্রভা রায় জর্জদার গান শুনে রীতিমতো কাঁদতেন আর বলতেন, ‘জর্জ তোর গান শেখা সার্থক’। (ব্রাত্যজনের রূদ্ধসঙ্গীত-পৃষ্ঠা ১৬৫)

তিনি আমার সঙ্গীত গুরু আলি আকবর খাঁ সাহেবের সুরে দ্যা রিভার সিনেমার একটি গান গেয়েছিলেন। আমার সংগ্রহে দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া একটি লাইভ রেকর্ডিং আছে যেটা উনি ১৯৭১ সালের জুন মাসে শান্তিনিকেতনের কোপাই নদীর ধারে গেয়েছিলেন। গানের আগে দেবব্রতবাবু বলছেন, বেলা তাড়াতাডি গেয়ে নি কারন এরপর তো আর আমায় গাইতে দেবে না। রেকডিং এর গলা ওনলে মনে হবে হাসির ছলে ঠাট্টা করে কথাগুলো বলেছিলেন। কিন্তু ভালো করে মন দিয় শুনলে বোঝা যাবে যে উনি কথাগুলো ঠাট্টা নয়, গভীর এক দুঃখ ও অভিমান থেকে বলেছিলেন। কিন্তু কেন? কীতার অপরাধ? তার সম্বন্ধে পড়াশুনো করতে গিয়ে জেনেছি যে ওনার গাওয়া চারটি গানের রেকর্ড শুনে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড বিরূপ অভিমত দিয়েছলেন। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল ওনার যে গানগুলিতে বেশি বাজনা ছিল, গানের লয় ঠিক ছিল না এবং স্বরবিতান অনুসারে গান হয়নি। এই কথাগুলি যদি সত্য হয়, তাহলে মিউজিক বোর্ডে দ্বিচারিতা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় ‘এক্ষণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত তার প্রবন্ধ ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাবনার কথা’ তে লিখছেন, “তার গান সুগীত হচ্ছে না এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করলেও, তাঁর স্বরলিপির হুবহু অনুসরণ নিয়ে তিনি কোন দিন কিছু বলেছেন বলে মনে পড়ে না। তার গান কীভাবে গাওয়া উচিত, শেখানো উচিত, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শেষ উক্তি হল; ‘একটু দরদ দিয়ে, রস দিয়ে গান শিখিয়ো এইটে আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপরে তোমরা যদি স্টিম রোলার চালিয়ে দাও, আমার গান চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি কোরো’। (পৃষ্ঠা ১৩, এক্ষণ কার্তিক – অগ্রহায়ণ ১৩৭৪)

‘ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত বইয়ের ‘আমার গানঃ ‘সপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত’ প্রবন্ধে দেবব্রত বাবু লিখেছেন, নরেন্দ্রবাবু তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছিলেন, “দিনুবাবুও বলতেন, স্বরলিপি একটা স্ট্রাকচার মাত্র, গায়ককে এর ওপর প্রাণসঞ্চার-করতে হবে। গুরুদেবের গলায়, কত কাজ দেখেছিস? সবই কি স্বরলিপিতে দেওয়া যায়, না তা সম্ভব।” (পৃঃ ১৬৭) দেবব্রত বাবু আরো লিখেছেন, “এখনও তাঁর গলায় যা স্বাভাবিক কাজ বেরোয় তা স্বরলিপি করা তো দূরের কথা বর্তমান কালের অথরিটিরা কেউ তা নিজের গলায় গেয়ে দেখাতে পারবেন না। সুতরাং অথরিটিরা নিজেরাই নিজেদের অথরিটি সাজিয়েছেন এবং বানিয়ে বানিয়ে সব থিওরি ও জ্ঞান বিতরন করেছেন’’। এখানে অথরিটি বলতে দেবব্রতবাবু বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রোঁলা বার্থ এর বিখ্যাত প্রবন্ধে ‘ডেথ অফ অথর’ এর কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। যেখানে অথর মানে বাংলা অর্থে রচয়িতা নয় বাংলা করলে পাঠকর্তা বুঝতে হবে অর্থাৎ যার অথরিটি আছে। রোঁলা বার্থ আরো লিখলেন, যে একটা সময় ঐ অমর বা পাঠকর্তার কথা সবাই মানতেন। তারপর একটা সময় এল যখন ঐ পাঠকর্তাকে না মেনে তার সমালোচক বা টিকাকারদের মানতে শুরু করলো। আর তাতেই হলো বিপর্যয়। এই প্রসংগে সৌমেনাথ ঠাকুর তাঁর বই ‘রবীন্দ্রনাথের গান’ এর কৈফিয়ত’ অধ্যায়ে লিখেছেন স্রস্টাকারের সংখ্যা যে বেশি হবে এটা স্বাভাবিক। কেননা সৃষ্টি করতে লাগে কল্পনা, ধারণা, জ্ঞান ও প্রেরণা, আর টীকা করতে জ্ঞানের দরকার থাকলেও বেশিরভাগ টাকায় যা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে টীকাকারের নিজের মত ও নিজের খেয়াল। এগুলিকে টীকাকার স্রষ্টার মত বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করে।… এই নিদারুণ অবস্থা সৃষ্টি করবার জন্য বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কম দায়ী নয়। বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের যে সব স্বরলিপি প্রকাশিত, তাতে একটি গানের যে স্বরলিপি বের হয়েছে এক সময়ে; পরবর্তীকালে সেই একই গানের অন্য সুরের স্বরলিপি বইয়ের নতুন সংস্করণে ছাপা হয়ে বের হচ্ছে। বিশ্বভারতীয় সঙ্গীত বিভাগের কর্তৃপক্ষের অমার্জনীয় অপরাধের ফলে এটা ঘটেছে। এঁদের প্রত্যেকেই নিজেকে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একমাত্র অধিকারী প্রমাণ করবার জন্য ও নিজের প্রাধান্য জাহির করবার জন্য ব্যস্ত।….. বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে তাদের সঙ্গীত বিভাগের মাতব্বরদের এই সর্বনাশী খেলা যে কি করে বরদাস্ত করেন ও কেন করেন তা আমাদের ধারণার বাইরে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে এঁরা দিনেন্দ্রনাথকৃত স্বরলিপি আর মানতে রাজি নন। এঁদের দম্ভ ও দুঃসাহসিকতা কিছুকাল থেকে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে।” (পৃঃ ৬-৮)

এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য দেবব্রত বিশ্বাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, “যে একটি স্বরলিপি মান্য করে গাইলেও আসলে আসরে প্রত্যেকজন শিল্পীর গান আলাদা হয় … কারণ আমাদের ভারতীয় নোটেশন (স্বরলিপি) এমন একটি নোটেশন সেটা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে গান কীরকমভাবে হবে তা বলে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ আমাদের নোটেশনে এমন কোন পদ্ধতি নেই যে অমুক শব্দটির ওপর জোর দিতে হবে অথবা অমুক জায়গায় গলাটা একটু কাপানো হবে। ফলে ভারতীয় নোটেশন দেখে Expression সহ একটা গান গাওয়া যাবে এইরকম নোটেশন ভারতীয় সঙ্গীতে আবিষ্কৃত হয়নি।” এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দিলীপ কুমার রায়কে লিখেছিলেন “গানের ভিতর দিয়ে আমি যে জিনিসটি ফুটিয়ে তুলতে চাই সেটা আমি কারো গলায় মূর্ত হয়ে ফুটে উঠতে দেখলাম না। আমার যদি গলা থাকতো তাহলে হয়তো বা বোঝাতে পারতুম কী জিনিস আমার মনে আছে। আমার গান অনেকেই গায় কিন্তু নিরাশ হই শুনে”।

তিনি আরও লিখেছেন আরেক চিঠিতে …“গানের গতি অনেকখানি তরল কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতে হবে তা না দিয়ে গতি কী ঠেকাবো কী করে তাই আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলিনি যে আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি, তোমাকে গাইবার সময় সেইভাবেই ভাবিত হতে হবে, তা যে হতেই পারে না কারণ গলাতো তোমার। তোমার গলায় তুমিতো গােচর হবেই। তাই Expression এর ভেদ থাকবেই।…. তোমার একথা আমিও স্বীকার করি এই যে সুরকারের সুর বজায় রেখেও Expression কম বেশি স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশির মধ্যে তফাৎ আছে এ কথাটি ভুলো না। প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই হবে।” এখানে এই ‘কেবল’ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কারণ এই কথাটি খুব দৃঢ়ভাবে বুঝিয়ে দেয় যে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি কী করতে পারেন যা একজন সাধারণ গড়পড়তা। ব্যক্তি করতে পারে না। এর প্রচুর উদাহরণ আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পাওয়া যায়, বিবাদী স্বরের প্রয়াগ করে অসামান্য সব সুর সৃষ্টি করে গেছেন।

পরিশেষে বলি দেবব্রত বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন ও শোনেন ১৯২৮ সালের ৬ই ভাদ্র তারিখে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একটি বিশেষ ভাদ্রোৎসব পালনের আয়ােজন হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হওয়া স্বত্ত্বেও উপাসনার কাজ করেছিলেন এবং ক্ষীণ কণ্ঠে একটি ব্রহ্মসঙ্গীতও গেয়েছিলেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ভদ্রঘরের বয়স্থা মেয়েদের নিয়ে জনসমক্ষে নৃত্য পরিবেশনের জন্য তীব্র নিন্দিত ও সমালোচিত হয়েছিলেন। তাই উনাকে ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে দেখে দেবব্রত খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। পরে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখা “সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গলমন্ত্রে” কথাটি পড়ে এত প্রভাবিত হয়েছিলেন যে পরবর্তীকালে তার নিজের জীবনে এটার প্রতিফলন হয়েছিল। তাই তিনি লিখেছিলেন “… গান গেয়ে যে অসংখ্য দেশবাসীর অকুণ্ঠ ভালোবাসা সারাজীবন কুড়িয়ে আমি ধন্য হয়েছি, তাদের কাছে আমার বিনীত মিনতি — তাঁরা যেন আমার ভুল বুঝে দোষারো প করে আমার প্রতি অবিচার না করেন। আমি আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দিতে পারিনি কিন্তু আমি সত্যিই অভিমানী নই”। (ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত পৃঃ ২০৭) এই আত্মমর্যাদাই ছিল ওনার জীবনের মঙ্গলমন্ত্র।

লেখক পণ্ডিত অনিন্দ্য ব্যানার্জি— প্রখ্যাত সরোদ শিল্পী।