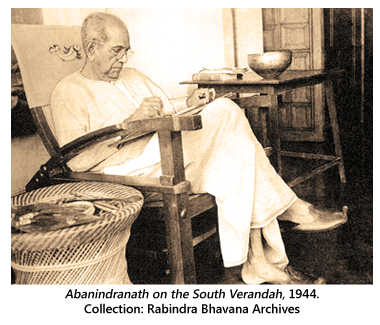

দক্ষিনের বারান্দায় অবন ঠাকুর

দক্ষিনের বারান্দায় অবন ঠাকুর জয়ন্তী মণ্ডল

পাঁচ নম্বর জোড়াসাঁকো বৈঠকখানা বাড়ির

দক্ষিণের বারান্দা। বারান্দায় কালো বর্মা কাঠের নকশা করা চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হাতে দিসতে খাতা। একমনে যাত্রার পালা লিখছেন। অকালমৃতা কন্যা

কুমুদিনী পুত্র মোহনলাল ধরেছে নাটক লিখে দিতে হবে। ওরা নাটক করবে। তাই দাদামশায়

নিজের লেখা ‘এসপার ওসপার’

নাটককে যাত্রার পালায় লিখে দিচ্ছেন।

পালাটা

লেখার পরই শুরু করে দিলেন মহড়া। ক’দিন মহড়া চলার পর তা’ সাড়ম্বরে অভিনয় হল দোতলার হলঘরে। হ্যাজাকের আলোয়। পর পর তিনদিন অভিনয়। শেষ

দিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এলেন যাত্রা দেখতে। যাবার সময় হেসে বলে গেলেন, ‘এ জিনিস অবন ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।’

এরপর

ধরলেন হিতোপদেশের গল্পগুলোকে। প্রথমেই হিতোপদেশের গল্প নিয়ে পালা বাঁধলেন ‘উড়নচন্ডীর পালা’। তারপর চলল কথামালা, পঞ্চতন্ত্র, ঈশপের গল্প নিয়ে যাত্রার পালা বাঁধা,গান রচনা।

সেই

সময় রাজশেখর বসুর গল্প গুলো প্রকাশ হচ্ছে। জনপ্রিয়তাও বেশ। প্রথমেই তিনি রাজশেখর

বসুর অর্থাৎ পরশুরামের ‘লম্বকর্ন’কে

পালায় রূপ দিলেন। তারপর ‘জাবালি’। এক এক করে কতকগুলো গল্প যাত্রা

পালায় বেঁধে ফেললেন। কথায়,গানে গল্পগুলো পালায় হয়ে উঠল অনবদ্য। একটা করে পালা লেখেন

আর নাতি নাতনিদের শোনান। নাতি নাতনীদেরও খুব উৎসাহ। এরকম বেশ চলছে। কেউ ছবি আঁকার

কথা বললে অবনীন্দ্রনাথ বিরক্ত। অমনি মুখ গম্ভীর। একদিন রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘অবন তোমার হলটা কী ?

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ‘কী জানো রবিকা, এখন যা ইচ্ছে করে তাই এঁকে ফেলতে পারি। সেই জন্যেই চিত্রকর্মে আর মন বসেনা। নতুন খেলার জন্যে মন ব্যস্ত।’

এরকম

করে দিন যায়। মাস যায়। বছর গড়ায়। যাত্রা পালা লিখে, ঢোল

বাজিয়ে বাড়ির ছোট বড় সকলকে নিয়ে অভিনয় করেন অবনীন্দ্রনাথ।

এবার

ঝুঁকলেন রামায়ণের কাহিনীর দিকে। নিজের সংগ্রহের রামায়ণ বইটা ছেঁড়া। খাস চাকর

রাধুকে দিয়ে ছেঁড়া রামায়ণটা বাঁধিয়ে আনালেন। রামায়ণ কাহিনী নিয়ে পালা লিখছেন ঠিকই।

তবে মনোমত হয় না। লেখেন আবার ছিঁড়ে

ফেলেন। কাহিনীকে পয়ারের ছাঁদ থেকে বের করতে না পারলে যে যাত্রাপালা জমছে না। অনেক

কাটছাঁট করে পয়ারকে বেঁধে ফেললেন গদ্যে। ঠিক পুঁথির মতো করে। এবার সেই পুঁথির

রামায়ণ কাহিনী যাত্রা পালায় গড়গড়িয়ে চলল।

যাত্রা, নাটক, রূপকথার গল্প,ভূত-পেত্নীর

গল্প আরো কত কী ! লিখছেন, কাটছেন, অভিনয়

করছেন এসব নিয়ে মেতে আছেন প্রায় এক যুগ। রাধু প্রভুর পাশে রাখা জার্মান সিলভারের

গোল গামলাটাতে প্রতিদিন জল ভরে রাখে। প্রভু ছবি আঁকবেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সে

সবে ধ্যান নেই। এখন ছবির ছুটি। খালি গামলা পড়ে থাকে। রাধু একদিন রাগ করে গামলাখানা

উল্টে রেখে দিল।

এরকম

একদিন সকালবেলা। দক্ষিণের বারান্দার পুব দিকের চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে অবন ঠাকুর

যাত্রাপালা লিখছেন। অবনীন্দ্রনাথেরই এক পুরোনো ছাত্র মুকুল দে তাঁর নিজের ছবি

আঁকার সাজ সরঞ্জাম সমেত হাজির। এসেই কাঁধের ঝোলা থেকে মস্ত একখানা আধ আঁকা ছবি বের

করে অবন ঠাকুরের পায়ের কাছে মেলে বসে গেলেন।

অবনীন্দ্রনাথ ব্যাপারখানা দেখে

হতবাক। ছাত্রের উদ্দেশে জানতে চাইলেন ব্যাপারখানা কী? মুকুল

দে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, আমি শুধু আপনার পায়ের কাছে বসে ছবি

আঁকতে চাই। আপনি যাত্রা পালা লিখুন। অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রের কথা শুনে কোনো উত্তর

করলেন না। পুনরায় যাত্রা পালায় মন দিলেন।

এরকম করে মুকুল দে মাঝে মাঝেই চলে

আসেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। এসেই বড় বড় কাগজ মেলে প্রতিদিনকার মতো অবনীন্দ্রনাথের

পায়ের কাছে বসে ছবি আঁকতে শুরু করেন। ওদিকে চেয়ারে বসে গুরুদেব একমনে লিখে চলেন

যাত্রাপালা। বেশ চলছে।

একদিন মুকুল দে বড় একখানা কাগজ

মেলে একমনে ছবি আঁকছেন। অবনীন্দ্রনাথ যাত্রা পালা লেখায় মগ্ন। হলে কী হবে। লেখার

মাঝে মাঝেই চোখ চলে যায় ছাত্রের ছবির আঁকার দিকে।

কদিন এমন চলার পর। একদিন মুকুল দে’কে অবনীন্দ্রনাথ বললেন বেশি করে রঙ গুলতে। অমনি মুকুল দে রঙ গুলে নিয়ে

ধরলেন গুরুর কাছে। অবনীন্দ্রনাথ মোটা ব্রাশখানা একবার রঙে ডুবিয়ে ছবিটাকে ব্রাশ

করলেন। তারপর ব্রাশটা জলে ডুবিয়ে ছবিটা ধুয়ে দিলেন।এভাবে কয়েকবার ফ্ল্যাট ব্রাশ

চালিয়ে মন্দিরের সামনে দাঁড়ানো মুকুল দের আঁকা মেয়েটির পরনের ঝলমলে কাপড় খানা করে

দিলেন একেবারে পুরোনো ফ্যাকাসে। এমনি করে সেদিন মুকুল দের আঁকা ছবি গুরুর ছোঁয়ায়

সৃস্টি হল ‘মহাকালের মন্দিরে’।

এরকম মুকুল দে প্রায়ই জোড়াসাঁকোর

বাড়ি আসেন। এসে বড় একখানা ছবি মেঝেতে ফেলে আঁকতে থাকেন। অবনীন্দ্রনাথও ছবিগুলোকে

মাঝে মাঝে ঠিক করে দেন।

ক’মাস এরকম চলার পর। প্রতিদিনকার মতো একদিন,

খুব সকালে মুকুল দে এসে দেখেন গুরু অবনীন্দ্রনাথের হাতে যাত্রা

পালার দিসতে খাতার বদলে ছবি আঁকার কাগজ, রঙ, তুলি। ছবি আঁকছেন। কাগজ বলতে মুকুল দের আঁকার কাগজের ছাঁটগুলো। যে ছবিটা

শুরু করেছিলেন সেটা তখন আঁকা প্রায় শেষ।

এরকম করে অনেক

দিনের ছবি আঁকার বন্ধ দরজা খুলে গেল। অবন ঠাকুর আবার ফিরে এলেন পুরনো ফর্মে।

নিঃশেষে এঁকে চললেন,কবি কঙ্কন-চন্ডী,কৃষ্ণমঙ্গল,পারাবত চিত্রাবলী প্রভৃতি সে প্রায় একশো খানা ছবি।

সেই যে ছোটো বেলায়

নর্মাল স্কুলে মেটে কুঁজো আর গ্লাস দিয়ে ছবি আঁকার শুরু হয়েছিল। যাত্রার পালা,নাটক লিখতে গিয়ে সে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন প্রায় দশ বছরের বন্ধ দরজা

খুলে গেল।

নর্মাল স্কুলে ছবি আঁকার হাতে খড়ি

হলেও আসল ছবি আঁকার শুরু বিয়ের পর। মেজমা সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদা নন্দিনী

দেবীর উৎসাহে। একবার রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দিজেন্দ্রানাথ ঠাকুরের ‘স্বপ্নপ্রয়াণ’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে,অবনীন্দ্রনাথ নিজে থেকেই ‘স্বপ্নপ্রয়াণ’ এর ছবিগুলো প্রায় এঁকে ফেললেন। ছবিগুলো দেখে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

অবনীন্দ্রনাথকে ধরলেন ছবি আঁকা শেখার জন্য। দেরি না করে তিনি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ

গিলার্ডির কাছে অবনীন্দ্রনাথকে ভর্তি করে দিলেন।

ক’মাসেই

গিলার্ডির কাছে তেল রঙ, পোট্রেট করা শিখে ফেললেন

অবনীন্দ্রনাথ। তবে ইউরোপীয় স্টাইলে ছবি এঁকে তাঁর মন ভরে না।

এই

সময় কলকাতায় প্লেগের মড়ক দেখা দিলে, নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্লেগ

রুগীদের সেবায়। মড়কের কবল থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়িও রেহাই পেল না। অবনীন্দ্রনাথের

ছোটো মেয়ে শোভা প্লেগে মারা গেলেন।

অবনীন্দ্রনাথ

ভীষণ ভেঙে পড়লেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কিছুতেই মন টেকে না। চলে গেলেন জ্ঞানদানন্দিনী

দেবীর চৌরঙ্গীর বাড়িতে। জ্ঞানদা নন্দিনী দেবীর বাড়িতে আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল

হ্যাভেলের সঙ্গে অবনিন্দ্রনাথের পরিচয় হল। দু’জন দু’জনের গুনে মুগ্ধ।

অবনীন্দ্রনাথ

হ্যাভেলের কাছে ছবি আঁকার তালিম নিতে শুরু করলেন। হ্যাভেলের কাছে অবনীন্দ্রনাথ

পেলেন দেশীয় শিল্পের রূপ-সৌন্দর্য এবং সৌরভের পাঠ। এরপর অবনীন্দ্রনাথ দেশীয় শিল্প

সংগ্রহ করতে উৎসুক হয়ে পড়লেন।

দেশি

শিল্প সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখলেন দেশি শিল্প তখনও পটের ছবিতে বন্দী। কিন্তু হ্যাভেলর

কাছে তিনি দেশি শিল্পের অন্তরের সৌরভের সন্ধান পেয়ে গেছেন। এবার তিনি তুলিকে

স্বদেশী মনের রঙে রাঙিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় বসে এঁকে চললেন কৃষ্ণ চরিত্র, বুদ্ধচরিত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি আরো কত ছবি। দেশি

ছবিতে যাতে বিদেশি ছোঁয়া না লাগে সেজন্য বিদেশি ছবি দেখা বা বিদেশি বই পড়া পর্যন্ত

বন্ধ করে দিলেন।

এরপর হ্যাভেলের ইচ্ছেয়

অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলে দেশি রীতিতে ছবি আঁকা শেখানোর জন্যে শিক্ষক নিযুক্ত

হলেন। পরে আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষের পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর্ট স্কুলে দেশি

রীতিতে ছবি আঁকা শেখাতে শুরু করলে ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

নন্দলাল বসু প্রমুখ এক ঝাঁক দেশি চিত্রকলার ছাত্র ও পৃষ্ঠপোষক গড়ে উঠল।

এঁদের সঙ্গে নিয়ে এঁদের উদ্যোগে

কিছুদিন পর অবনীন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন, ‘দ ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান আর্ট’। দেশি বিদেশি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি ছিলেন

সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক। সেই সময় বাংলার ছোটলাট লর্ড কারমাইলও ছিলেন এই সোসাইটির

সমর্থক। এখানেই রোদেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। এরপর থেকে দেশজ শিল্প

রীতি এদেশের মানুষের মনে জায়গা পেল।

অনেককাল পরে অবনীন্দ্রনাথ এসব

দেশি শিল্পের অনুরাগী ছাত্র ও পৃষ্ঠপোষকদের নিয়ে জোড়াসাঁকোর লাল বাড়ি ‘বিচিত্রা’য় ‘বেঙ্গল স্কুল’

গড়ে তুলেছিলেন। অবশ্য অর্থাভাবে বছর খানেকের বেশি চলে নি ‘বেঙ্গল স্কুল’।

অবনীন্দ্রনাথের নাম ডাক তখন জগৎ

জোড়া। দেশ বিদেশ থেকে নামি দামি চিত্রকররা তাঁর কাছে আসছেন। জোড়াসাঁকো বৈঠকখানা

বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বসে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দেশি-বিদেশি চিত্রকররা ছবি আঁকছেন। একবার জাপানি চিত্রকর টাইক্কান, হিসিদা সুনসো অবনীন্দ্রনাথদের জোড়াসাঁকোর পাঁচ নম্বর বাড়িতে অতিথি আসেন।

তখন তাঁদের কাছে অবনীন্দ্রনাথ শিখে নেন ছবি আঁকায় ওয়াস পদ্ধতিটি। এমনি করে

অবনীন্দ্রনাথ কখনো এঁকে চলেছেন দেশি স্টাইলের ছবি, কখনো ওয়াস

পদ্ধতিতে বিদেশি স্টাইলের ছবি।

যখন ভারত জুড়ে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন

শুরু হল। রেনেসাঁসের প্রাণকেন্দ্র জোড়াসাঁকো বাড়ির আনাচে কানাচে তখন স্বদেশী

হাওয়ার ঝড়। জোড়াসাঁকো বাড়ির সভ্যরাও সেই হওয়ায় আন্দোলিত। সকলেই দেশের জন্য কিছু

একটা করতে চাই। সব কিছুতেই স্বদেশিয়ানা আনতে হবে। শুধু শিল্পে নয়। নিজেদের

সাজপোশাকের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির অন্দর মহলেও আনলেন স্বদেশিয়ানা। পাঁচ নম্বর বাড়ির

ভিক্টরিয়ান যুগের ঢাউস ঢাউস আসবাব গুলোকে অবন ঠাকুর, গগন

ঠাকুরেরা বদলে ফেললেন। বাড়ির মিস্ত্রি আচারীকে দিয়ে নিচু স্টাইলের আসবাব বানালেন।

আসবাবের অলংকরণ হল সাঁচি, অজন্তার শৈলীর রীতিতে।

এভাবে দক্ষিণের বারান্দায় দুই ভাই

মেল বন্ধন ঘটালেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্প রীতির। সেই সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয়

শিল্পকে দিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পের মর্যাদার আসনটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় ‘

অবন দেশের সব রুচি বদলে দিয়েছে। ‘

জগৎ জোড়া নাম জোড়াসাঁকোর পাঁচ

নম্বর ও ছ নম্বর বাড়ির রথী মহারথী রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথদের। তাঁদের কাছে

দেশ বিদেশ থেকে কবি-সাহিত্যিক, চিত্রকরদের আনাগোনার শেষ নেই।

এসব দেখে বাড়ির ছোটদের মনেও খুব সাধ ,তারাও গল্প লিখতে চাই। কিন্তু

গল্পের জন্য একটা কাহিনী দরকার। কাহিনী পাওয়া যায় কোত্থেকে! কিশোর মোহনলাল এসে এই

দুঃখের কথা জানাল দাদামশায় অবনীন্দ্রনাথকে।

দাদামশায় সব শুনে বললেন এ আর এমন

কী কঠিন! তোরা স্বপ্ন দেখিস তো? সেই স্বপ্নগুলোই সকালবেলা

লিখে দে গল্পে।

দাদামশায়ের কথামতো মোহনলালেরা

পরদিন সক্কাল সক্কাল ঘুম থেকে উঠে এসে হাজির দাদামশায়ের কাছে দক্ষিণের বারান্দায়। দ্যাখে

দাদামশায় তখন দু তক্তা শ্রীরামপুর কাগজ লম্বা লম্বা চারটুকরো করে আঠা দিয়ে চিটিয়ে রেখে দিয়েছেন। তার ওপর

ওদের গল্প লিখতে হবে। মোহনলালেরা একে একে সবাই একটা করে গল্প লিখে চলল। একজনের শেষ

হলে শ্রীরামপুরী লম্বা কাগজখানা গুটিয়ে গুটিয়ে রাখার ব্যবস্হা।

দাদামশায়ের কথামতো সেদিন পড়ার আগে

চলল গল্প লেখা। তারপর পড়াশুনো। সকালবেলা মাষ্টারমশাই পড়াতে এসে এসব দেখেশুনে

হতবাক। মাষ্টারমশাই চুপ করে বসে রইলেন। মোহনলালেরা একের পর এক গল্প লিখে চলেছে। সবার

গল্প লেখা শেষ হলে মাস্টারমশায়ও একখানা গল্প লিখে দিলেন। সেদিন আর পড়া হল না। গল্প

লিখতে লিখতে পড়ার সময় শেষ।

অবনীন্দ্রনাথ পত্রিকার নাম দিলেন ‘স্বপ্নের মোড়ক’। বেশ এগিয়ে চলছিল ‘ স্বপ্নের মোড়ক’। ছোটরা বাড়ির বড়দের ধরে গল্প দেওয়ার জন্য। বাড়ির

বড়োরাও লিখে দিলেন ‘স্বপ্নের মোড়কে’। অবনীন্দ্রনাথ ও লিখে দিলেন একখানা গল্প। মাঝে মাঝে দাদামশায়ের

চারদিকে গোল হয়ে বসে ‘স্বপ্নের মোড়ক’ পড়া হয়। ক’মাস পর মোহনলালদের লেখায়

তেমন আর গতি নেই। কিছুদন পর ‘স্বপ্নের মোড়ক’ বন্ধই হয়ে গেল।

‘স্বপ্নের মোড়ক’ এ মোহনলালদের যখন কিছুটা হাত পেকেছে। ওরা আবার দাদামশায়কে গিয়ে ধরল। এবার

একটা আস্ত হাতের লেখা পত্রিকা বের করতে চায়। শুনে অবনীন্দ্রনাথের দ্বিগুন উৎসাহ। পত্রিকার

নামও ঠিক করে দিলেন। শিশুরা যখন মায়ের কোলে হাসে কাঁদে তখন সেটা হয় দেয়ালা। বাড়ির

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতের লেখা গল্প পত্রিকার তাই নাম দিলেন’ দেয়ালা’। মোহনলালকে

সম্পাদক করে দিলেন।

অমনি নাতিরা দারুণ উৎসাহ নিয়ে

আয়োজন শুরু করে দিল। খাতা বাঁধাই। খাতার ওপর পত্রিকার নাম লেখা। এসব কী কম কাজ! এরপর

শুরু হল লেখা জোগাড় করার পর্ব। প্রথমেই গিয়ে ধরলেন অবনীন্দ্রনাথকে। অবনীন্দ্রনাথ ও

একখানা গল্প লিখে দিলেন।

কিছুদিনে পত্রিকা বেশ জমে উঠল। নিজেরা

যেমন লেখে।তেমনি বাড়ির বড়দেরও ধরে লেখা দেওয়ার জন্য। মোহনলাল এর বাবা মণিলাল

গঙ্গোপাধ্যায় তখন নামকরা সাহিত্যিক। মোহনলাল তাঁকেও ধরলেন ‘দেয়ালা’তে লেখা দেওয়ার জন্য। মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখে দিলেন গল্প। সামনে বৈশাখ

সংখ্যা। মোহনলালের

হাতে সব সময় একখানা খাতা পেন্সিল। কখনো লেখা চলছে। কখনো পত্রিকার অঙ্গসজ্জা।

বৈশাখের সংখ্যা প্রায় তৈরি। এমন

সময় অবনীন্দ্রনাথ এসে নাতিদের বললেন ধাঁধা নইলে পত্রিকা মানায় না। তারপর নিজেই

একখানা ধাঁধা লিখে দিলেন।

ছোটরা বড়দাদু গগনেন্দ্রনাথকে ধরলেন

ছবির জন্য। গগনেন্দ্রনাথ ছবি এঁকে দিলেন। এত সুন্দর ছবি হাতের লেখা খাতা পত্রিকায়

দিতে যে মন সরে না মোহনলালদের। তারা ছাপার জন্য তা তুলে রেখে দিল। অবনীন্দ্রনাথ

নিজের স্কেচ সহ ‘সহজ চিত্রশিক্ষা’ ‘দেয়ালা’ তে বের করতে থাকলেন।

বাড়ির ছোটদের সঙ্গে ক্ষুদেদের

আঁকায়, লেখায় ‘দেয়ালা’ বেশ জমে উঠল। কিন্তু ক’মাস যেতে না যেতে লেখার রসদে পড়ল ভাটা। লেখাও তেমন

আর সংগ্রহে নেই। নাতি নাতনিরা গগন ঠাকুরকে গিয়ে ধরল একখানা গল্প লিখে দেওয়ার জন্য।

তিনি ‘দাদাভায়ের দেয়ালা’ নামে একটি

গল্প লিখে দিলেন।

এদিকে লেখার রসদ ফুরিয়ে এসেছে। ছোটদের

উৎসাহও কমে গেল। এক বছরের কাছাকাছি এসে ‘দেয়ালা ‘বন্ধ হয়ে গেল। গগন ঠাকুরের গল্পটি আর’ দেয়ালা ‘ তে বের হল না। সেটি অনেক পরে সিগনেট প্রেস থেকে ‘ভোঁদড়

বাহাদুর’ নামে বের হয়। এমনি করে অবনীন্দ্রনাথ খেলার ছলে নাতি

নাতনিদের সাহিত্যের হাতেখড়ি দিয়ে দিতেন।

শিশুর মতো কোমল ছিল তাঁর মনটি। সহজেই

বাড়ির ক্ষুদেরা সেই মনের নাগাল পেয়ে যেত। তাই তাঁর সকল কাজের সঙ্গী মোহনলালেরা। তাদের

মতো করে গল্প লেখাতেও তিনি অনবদ্য। তাঁর লেখা ‘শকুন্তলা’, ‘ক্ষীরের পুতুল’, ‘বুড়ো আঙলা’, ‘রাজকাহিনী’

পড়তে পড়তে মনে হয় মোহনলাল, শোভনলালেরা যেন তার

সামনে বসে। তিনি গল্প গুলো তিনি বলে চলেছেন।

শুধু কী লেখায় ? ‘কুটুম-কাটাম ‘এর পাথর খোঁজার সঙ্গীই তো ছিলেন মোহনলালেরা।

একবার হল কী! অবনীন্দ্রনাথের

স্ত্রী সুহাসিনী দেবীর হাত থেকে পড়ে একটা সাদা রঙের পাথরের বড় প্লেট ভেঙে গেল।

সুহাসিনী দেবীর মনটি বেশ খারাপ। ভাঙা প্লেট দেখে অবনীন্দ্রনাথ খুব খুশি। প্লেটের

ভাঙা টুকরো গুলো সযত্নে তুলে নিলেন। কদিন পর ছেনির হালকা টাচে এক একটা টুকরো হয়ে

গেল এক একটা চমৎকার মূর্তি। আগেই শুরু হয়েছিল পুরোনো, ফেলে

দেওয়া, বাতিল জিনিসের নতুন করে রূপদান। দিনে দিনে তা আরো গতি

পেল।

দক্ষিণের গোল বাগান হোক বা দূরে

কোথাও। যেখানেই বেড়াতে যান। প্রাতঃভ্রমনে বেরিয়ে কুড়িয়ে আনাচাই নানা রকমের পাথর।

তারপর সেগুলিকে ধুয়ে নিজের কাছে রেখে দিতেন। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে এরকম কতরকম পাথর

যে থাকত। আরো থাকত কাঠের, পুঁতির, বাঁশের,

ভাঙা আসবাবের কত যে টুকরো। অবন ঠাকুর তাঁর সঙ্গের এসব জিনিস পত্তরকে

বলতেন এসব তাঁর কুটুম। ছেনি, হাতুড়ির হালকা কাটিং এ এসব

কুটুম হয়ে উঠত এক একটি শিল্প। ছেনির হালকা টাচে একখন্ড পাথরের টুকরো কখনো হয়ে যেত

আস্ত একখানা পাউরুটি। আবার কখনো একখন্ড গাছের গুঁড়ি রূপ পেত গাছের ডালে বসা শকুন। এসব

কুটুমদের অবনীন্দ্রনাথ নাম দিলেন ‘কুটুম-কাটাম’।

সেই ছোট্টবেলা থেকে দেখছেন পাঁচ

নম্বর ও ছ-নম্বর জোড়াসাঁকোর বিরাট দুই ঐতিহাসিক বাড়িতে কত মানুষের আসা যাওয়া। কত

সৃষ্টি মুখর দিনরাত। কখনো নাটকে, কখনো যাত্রায়, কখনো ছবি আঁকায়, নাটকের অভিনয়ে দুই বাড়ি জমজমাট। এমন

আমুদে বাড়ি ছেড়ে ছোট অবন ঠাকুরের ইস্কুল যেতে মন চাইত না। নিত্য নানা অজুহাতে

স্কুল কামাই। অগত্যা বাড়িতেই মাষ্টারমশায় রাখা হল। স্কুল নেই বেশ ভালো। তবে এতবড়

দুপুর। কখনো এবারান্দা-ওবারান্দা। কখনো দেউড়ির দারোয়ানদের কাছে। কখনো আপিসে

সরকারদের কাছে উঁকি। তবু দুপুর যে কাটে না।

টুক করে হয়তো একবার মায়ের কাছে।

কিন্তু পরক্ষণেই অন্দর মহল থেকে বিতাড়িত। অগত্যা আর পাঁচটা ধনী বাড়ির শিশুর মতো

ছোট অবনীন্দ্রনাথেরও দিন কাটে দাস-দাসীদের ধমকে, আদরে,গল্পে,তামাশায়। সন্ধের পর ঘুম চোখে দাসীই ভরসা। ঘুম

পাড়ানো মাসীর মুখে ভূত-পেত্নী, দত্যি-দানব, রাক্ষস-রাক্ষুসীর গল্প শুনতে শুনতে কখন যে ছোট অবনীন্দ্রনাথের চোখ ঘুমে

ঢুলে পড়ে। একেবারে ভোর হয় দেউড়িতে ঘোড়ার দলাই-মলাই এর ধপ ধপ,টপ

টপ শব্দে।

আশৈশব লালিত জোড়াসাঁকোর এই

অট্টালিকা সম বাড়ি ছেড়ে অবনীন্দ্রনাথকে একসময় যেতে হল বরানগরের গুপ্ত নিবাসে। সুখ

দুঃখের স্মৃতিতে জড়াজড়ি করে রইল এ বাড়ির দালান-দেউড়ি,সরকার, আপিস, চাকর-বাকর, দাস-দাসী, ঘুম পাড়ানো মাসি সবকিছুই। হৃদয় মথিত করা বেদনা বিধুর সে সব স্মৃতি

মণি-মুক্তোর মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়ে গেল অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে, লেখায়।

জীবনের প্রান্তে বসে তাঁর লেখা ‘মাসি’ গল্প

পড়তে পড়তে মনে হয় গল্পের অবু যেন কিশোর অবনীন্দ্রনাথ। যে অবু অনেককাল পরে তাঁর সেই পুরোনো অট্টালিকাসম

বাড়িতে গিয়ে মাসিকে দেখতে না পেয়ে অস্ফুটে বলে ‘এমন কাউকে

দেখি না যে শুধিয়ে জানি, মাসি কোথায়। মাসি মাসি ব’লে ডেকে ডেকে গলা চিরে

গেল। একবার মনে হল অন্দরবাড়ির দিকটায় কে যেন ডাকল ‘মাসি গো

মাসি’। তারপরেই

যে চুপ সেই চুপ, নিঃসাড়া পুরী। ছুটলাম অন্দর বাড়ির দিকে, বলি

মাসির যদি দেখা পাই সেখানে।………একছুটে দোতলায় উঠে গেলাম তোমার ঘরে, মাসি। কোথায় মাসি ! খালি ঘর চুপচাপ সবুজ খড়খড়ি বন্ধকরে অঘোরে পড়ে আছে।’