রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গান ও তৎকালীন সমাজ – ডঃ মৌসুমী পাল

Abstract :-

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনা তাঁর সাহিত্যের একটি বাদী সুর। তাঁর কিশোর জীবন থেকে প্রাক্-প্রয়াণ কাল পর্যন্ত গদ্যে, কবিতায়, সংগীতে নানাভাবে পরাধীন ভারতবর্ষের মর্মবেদনাকে তিনি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল দেশীয় ভাবনায় অনুপ্রাণিত এক পরিবারে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় যে পরিবারের সকলে যথেষ্ট দীক্ষিত ও শিক্ষিত হলেও স্বদেশী ভাষা, স্বদেশী আচার-আচরন এবং স্বদেশ সংস্কৃতি সম্পর্কে এই পরিবারের সকলেই ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম থেকেই বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। একদা তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে অংশগ্রহন করেছেন, উদ্ধোধনী সংগীত পরিবেশন করেছেন। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে সম্বোধন করতেন। জওহরলাল নেহেরু রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহভাজন মানুষ ছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ কী পরিমানে স্নেহ করতেন তা আমরা জানি। তাঁর যৌবনকাল থেকে দাদাভাই নৌরজি, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি উত্তর ও দক্ষিন ভারতীয় নেতারা কলকাতার ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর শেষ জীবনে তরুণ নেতাদের প্রায় সকলকেই রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। রবীন্দ্রনাথের গান কন্ঠে নিয়ে আমাদের দেশের জাতীয় নেতারা এবং কর্মীরা উদ্ধুদ্ধ হয়েছেন, অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কিশোর বয়স থেকেই স্বদেশ বিষয়ক গান রচনা করে এসেছেন। আর সেই গানের ধারা যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে সর্বাধিক পরিমানে বেগবতী হয়েছিল তাও আমরা জানি। তাঁর জীবনের প্রথম গীতিসংকলন ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত ‘রবিচ্ছায়া’য় ‘জাতীয় সংগীত’ এই শিরোনামে সাতখানি স্বদেশ বিষয়ক গান ছিল। আর ১৩৪৮ এ গীতবিতানের নতুন সংস্করণে তিনি ‘জাতীয়সংগীত’ শব্দটির বদলে স্বদেশ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সেখানে ৪৬টি এই বিষয়ক গান আছে। আর ‘গীতবিতান’ তৃতীয় খন্ডে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অগ্রন্থিত আরো ১৬টি সমভাবের গান আছে। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ বিষয়ক গানের সংখ্যা তাহলে ৬২টি।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চেতনামূলক গানগুলিকে বেশীর ভাগ আলোচক তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ-

ক) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ববর্তী

খ) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালীন এবং

গ) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তীযুগের গান।

আবার কারো কারো মতে গানগুলির নেপথ্যে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের একটি ইতিহাস প্রযোজ্য। সেই ইতিহাসকে অনুসরন করে গানগুলিকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করা যায়। যেমন –

ক) প্রথম পর্ব- বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে ইং- ১৮৭৭-১৮৯৩ (বাং- ১২৮৪-১৩০০ সাল পর্যন্ত)।

খ) দ্বিতীয় পর্ব – ইং- ১৮৯৪-১৯০৪ (বাং- ১৩০১ থেকে ১৩১১ সাল পর্যন্ত)।

গ) তৃতীয় পর্ব – বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দালনের পর্ব ইং- ১৯০৫ (বাং- ১৩১২ সাল)।

ঘ) চতুর্থ পর্ব – ইং- ১৯০৬ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত (বাং- ১৩১৩ থেকে ১৩২৩ পর্যন্ত)।

ঙ) পঞ্চম পর্ব – ইং- ১৯১৬ থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত (বাং- ১৩২৩ থেকে জীবনসায়াহ্ন পর্যন্ত)।

Keywords : স্বদেশ পর্যায়, রবীন্দ্রনাথ, সমাজ, তৎকালীন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।

‘রবিচ্ছায়া’য় যে অল্প কয়েকটি স্বদেশী গান ১৯০৫ – ১৯০৬ সালে জাতীয়সঙ্গীত হিসাবে বিবেচ্য হয়েছিল, সেই সময় রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থেকে অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি তরুণ শিল্পীদের রচিত ও সুরারোপিত গানেও স্বাধীনতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার সুর ধ্বনিত হয়েছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত কত ফাঁসির আসামীর প্রাণেও প্রেরণা জুগিয়েছিল তার হিসাব নেই। ‘জাতীয় সঙ্গীত’ পর্যায়ের গানগুলিকে অবলম্বন করে রবি-বাউলের আবির্ভাব আমাদের স্বদেশী গানের তথা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিবর্তনের বিশেষ পর্যায় হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম, শৈশব ও কৈশোর কাল কেটেছে দেশের এক বিশেষ যুগ – সঙ্কটে (১৮৫৮-১৮৭৮)। রামমোহন ও দ্বারকানাথের মত দেবেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন যে সর্বজনীন ধর্ম্মের ভিত্তিতে মিলিত হলে ভারতবাসীর পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা সুগম হবে এবং ঐক্য-মন্ত্রেই স্বাধীনতার সাধনা ভারতে জয়যুক্ত হবে। এই মহান উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি Indian Mirror (আগষ্ট ১৮৬১) ও পরে National Paper প্রতিষ্ঠিত করেন। সে যুগে তাঁর ব্রহ্মসাধনার সঙ্গে স্বাধীনতার সাধনাও মিলেছিল বলেই তাঁর পরিবারে পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬), সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৩),ও কন্যা স্বর্নকুমারী (১৮৫৫-১৯৩২), প্রভৃতির গানে ও রচনায় সেই স্বাদেশিকতার গভীর পরিচয় পাই। এঁদের রচিত বহু গানে আমরা দেখি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিশেছে স্বাধীনতার প্রবল আবেগ যার প্রতিফলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত ও স্বদেশী গানে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সরোজিনী’ নাটকে রবীন্দ্রনাথের ‘জ্বলজ্বল চিতা’ গানটি সেকালের যুবকদের মনে কি বিপুল উদ্দীপনা এনেছিল তা আমরা জানি।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটক রচনা, মধুসূদন দত্তের তার ইংরেজী অনুবাদ ও তার সঙ্গে সঙ্গে Rev Long সাহেবের জেল বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীতের বিকাশধারা অনুসরণ করলে দেখা যায়, ১৩-১৮ বছর বয়সে তিনি রচনা করেছিলেন ‘শৈশবসঙ্গীত’। এই সময়ে খাঁটি জাতীয় গান যা লিখেছিলেন তার মধ্যে রক্ষা পেয়েছে মাত্র দুটি – ১) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটকের মধ্যে খাম্বাজ রাগ ও একতালে বাঁধা ‘একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন’ এবং ২) বিলাত যাত্রার পূর্বে জয়জয়ন্তী রাগিণীতে বাঁধা

‘তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ’ এই গানের ভাবে ও সুরে আমরা যেন তাঁর দাদাদের স্বদেশী গানের অনুকরণ লক্ষ্য করি। ১৮৭০ সালে রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র ৯/১০ বছর সেই সময় কত স্বদেশী গান যে রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গানের মধ্যে – ‘লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে’ (রাগ-বাহার, তাল-যৎ)।

১৮৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্রের সাহচর্য্যে ‘রবিচ্ছায়া’ নামক প্রথম গীত সঞ্চয়িতা প্রকাশ করেন। তখন যে ৭/৮ টি গান জাতীয় বলে ছাপা হয়েছিল তার মধ্যে একটি গান হল ‘একি অন্ধকার এ ভারতভূমি’ (রাগিণী প্রভাতী, তাল-একতাল)। এরপর আরো কয়েকটি স্বদেশী গান লেখেন। যেমন – ১) ‘দেশে দেশে ভ্রমি’ (বাহার/কাওয়ালি), ২) ‘কেন চেয়ে আছগো মা’ (কাফি), ‘আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা’ (সিন্ধু), ‘আনন্দধ্বনি জাগাও’ (হাম্বির, তারফেরতা)। ১২৯১ (১৮৮৪) সালে ব্রহ্মোপাসনার জন্য কবি লেখেন ‘‘শোনো শোনো আমাদের ব্যথা’’ (মিশ্রদেশ-খাম্বাজ, ঝাঁপতাল) এবং ‘একবার তোরা মা বলিয়া ডাক’ (ঝিঁঝিট)। দ্বিতীয় গানটি ১২৯২ (১৯৮৫) সালে রচনা করেন। আবার ‘জনগণ-মন’ জাতীয় সঙ্গীত ব্রহ্মসংগীত বলে ১৯১১ মাঘোৎসবে গাওয়া হয়েছিল বলে শোনা যায়। ১২৯৩(১৮৮৬) সালে দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত, যেমন – ১) আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে, ২) আগে চল আগে চল ভাই (বেহাগ), ৩) ‘তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ’ গানটি কবি সিন্ধু ছাত্র সন্মেলনে গেয়েছিলেন ১২৯৫(১৮৮৮) সালে। ‘আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে’ কবি নিজে রামপ্রসাদী সুরে গেয়ে কংগ্রেস মহাসভায় শ্রোতাদের মাঝে বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এ গান ১৯০৫ সালেও দেশের জনগনের মনে বড় অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল। ১২৯২-৯৩ (১৮৮৫-৮৬) সালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম’ গানে মনোনিবেশ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি করা (মল্লার, কাওয়ালি তালে) – এই গানটি রবীন্দ্রনাথ সুর বদলে দেশ রাগে গানের প্রথম স্তবকটি গেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন ১৮৯৪ সালে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া দেশ রাগের সুর অবলম্বনেই বন্দেমাতরমের প্রচার সারা দেশে হয়েছিল এবং ১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা কংগ্রেসে একক কন্ঠে মুসলমান সভাপতি রহমতুল্লার সামনে ‘বন্দেমাতরম’ শুনিয়ে বিপুল জনতাকে মুগ্ধ করেছিলেন। তেমনি সেপ্টেম্বর ১৯০৫ এ রবীন্দ্রনাথ ‘স্বদেশ’ কবিতা ও বাউল (গান) ‘এবার তোর মরা গাঙে’ প্রকাশ করে সারাদেশকে মাতিয়েছিলেন। ১৯০৫ (১৩১২) সালের মধ্যে বহু অমূল্য জাতীয় সঙ্গীত রচনা করে তিনি দেশবাসীর নিকট চিরস্মরনীয় হয়ে আছেন। ১৯০৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৮ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহন করেন এবং পিতার উদ্দেশ্যে তাঁকে স্মরণ করে ‘কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে’ গানটি রচনা করে মৃত্যুবরণকারী দেশ-সেবকদের প্রাণে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। ১৯১১ (ডিসেম্বর) কংগ্রেসে তাঁর ‘জন-গণ-মন’ প্রথম গাওয়া হয়।

১৩০৩ থেকে ১৩১২-১৩ (অর্থাৎ ১৮৯৬-১৯০৬) সালের মধ্যে স্বদেশী গান রচনায় রবীন্দ্রনাথ যেন যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন। যেমন কাফি রাগে তিনি গেয়েছিলেন ‘কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে’। ১৩১০ সালের মধ্যে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের আগেই রচিত হয় ‘ওই ভুবনমনমোহিনী’ ও তার সঙ্গে ‘জননীর দুয়ারে আজি’, ‘ঐ নববৎসরে করিলাম পণ’, ‘হে ভারত আদি নবীনবর্ষে’ প্রভৃতি ২৫/৩০ টি জাতীয় সঙ্গীত। ১৯০৫/১৯০৬ রবীন্দ্রনাথ দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদের বেদনায় এক অভিনব সুরে গানরচনা শুরু করলেন, যেগুলি তাঁর পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন। এর ফলে বাউলদের ভাটিয়ালি ও সারি গানের সুর অবলম্বনে আমরা পেয়েছি খাঁটি বাংলার প্রানের সুর, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’, এরকম সুরেই ১৩১২-১৩ সালে রচিত কয়েকটি গান হলঃ-

১) ‘আপনি অবশ তবে বল দিবি তুই কারে’?

২) ‘নিশিদিন ভরসা রাখিস’,

৩) ‘আমার প্রাণের মানুষ’,

৪) ‘আমি ভয় করব না’,

৫) ‘ছিছি চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি’,

৬) ‘তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, তাবলে ভাবনা করা চল্বেনা’,

৭) ‘যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে চানা’,

৮) ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’,

৯) ‘মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে’,

১০) ‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা’,

১১) ‘যে তোরে পাগল বলে’,

১২) ‘বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি’,

১৩) ‘বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান’,

১৪) ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’,

১৫) ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’ ইত্যাদি।

এই ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’ গানটি মহাত্মা গান্ধীকেও এতখানি আনন্দিত করেছিল যে তিনি বাংলা শিখে ঐ গানে যোগ দিতেন তাঁর উপাসনা সভায়। ২১ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম করে গান্ধিজী যখন ১৯১৫ সালে ভারতে স্থায়ীভাবে আসলেন তখন সপরিবারে তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য গ্রহন করেন এবং তাঁকে ‘গুরুদেব’ সম্বোধন করেন। বয়সে কবিগুরুর চেয়ে ছোট হলেও গান্ধিজী তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং রাজনৈতিক তথা অন্য অনেক ব্যাপারে মতের পার্থক্য থাকলেও পরস্পরের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা পোষন করতেন। গান্ধিজীর নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস ধারা সম্পূর্ন নূতন খাতে বইতে শুরু করলেও মহাত্মাজী জানতেন স্বাধীনতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের কি অবদান?

আধুনিক আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্তক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গীতিকার ও সুরকার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণায় শ্রীমতি সরলা দেবী তাঁর ‘শতগান’ প্রকাশ করেন ১৩০৭ সালে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন কন্ঠের মাধ্যমেই রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারিত ও সংরক্ষিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে অতি অল্পসংখ্যক গানই স্বরলিপিতে উঠেছে, প্রধানতঃ প্রতিভা দেবী, ইন্দিরা দেবী ও দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। কবিগুরুর স্বদেশী গান শতাধিক হলেও ‘গীতবিতানে’ মাত্র ৪৬টি স্থান পেয়েছে, আর তার মধ্যে বিশেষ করে প্রাচীন গানগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

একসময় শান্তিনিকেতনের বাড়িতে পুরাণ গানের চর্চা চলত। এইসময় রবীন্দ্রযুগের স্বদেশী গানের মধ্যে ক্ষুদ্র ‘জোনাকি’ ও যে স্থান পেয়েছিল, তা এই গানটি অনুধাবন করলে বোঝা যায় – ‘জোনাকি: কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছ’। অথচ এই বাউল সুরের গানটি গীতবিতানের ‘স্বদেশ’ পর্যায়ে স্থান না পেয়ে ‘বিচিত্র’ পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। এমনি কত স্বদেশী গান রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিভিন্ন পর্যায়ে হয়ত লুকিয়ে রয়েছে – অনুসন্ধানী চোখ হয়ত ভবিষ্যতে সেগুলি খুঁজে বার করবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলিকে ভাব ও সুর অনুযায়ী কালগত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্যায়ের গানগুলি রচিত হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে। শৈশব থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত রচিত দেশাত্মবোধক গানের সংখ্যা ২৩টি১। এই গানগুলির মধ্যে তৎকালীন হিন্দু মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতে যে সাম্প্রদায়িকতার কোনো চিহ্ন মেলে না এবং দু-একটি গান২ ছাড়া কোথাও হিন্দু দেবদেবীর রূপকে দেশমাতৃকাকে সাজানো হয়নি। এক্ষেত্রে প্রাক্-মুসলমান ভারতবর্ষই যে কবির ধ্যানের ভারত তা বোঝা যায়৩। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে উৎসাহের যুগ তার প্রমাণ পাই ‘আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে’ গানটির মাধ্যমে।

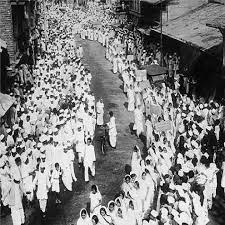

দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালীন গানগুলির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যে উত্তাপ সমস্ত দেশের জনচিত্তকে উত্তপ্ত করেছিল তার মূলীভূত উপাদান কেবল বঙ্গভঙ্গের সমস্যাই নয়, সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশের শোষণ ও শাসনের পুঞ্জীভূত প্রত্যুত্তরই এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দেশপ্রেমের মধ্যেও কবি বিশ্বপ্রেমের স্বপ্ন দেখে রচনা করলেন, ‘ও আমার দেশের মাটি, তোমার প’রে ঠেকাই মাথা’। দেশ জননীর কোলে জন্মলাভ করে তাঁর অতুলনীয় আদরনীয় স্নেহচ্ছায়ায় জীবন অতিবাহিত করে কবি ধন্য। মৃত্যুতেও এই দেশের মাটিই কবির কাম্য – তাই লিখলেন ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে’ তিনি তাঁর একনিষ্ঠ দেশপ্রেমকে সঞ্চারিত করেন জনসাধারণের মনে। কিছু গান যেমন তাঁর দেশজননীকে সম্বোধন করে রচিত, তেমনি কিছুগান জনসাধারনকে সম্বোধন করে রচিত। রাখীবন্ধন উপলক্ষ্যে কবির উৎসাহ তাঁর জীবনকে ছাপিয়ে উঠেছিল। সেই উৎসাহের বেগে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ২৬টি গান রচনা করেন। উৎসাহের সঙ্গে সকল বাধাকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবার গান হিসাবে লিখলেন, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে’ কিংবা ‘তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, তা বলে ভাবনা করা চলবে না,’ অথবা ‘নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।’ তিনি আবেদন নিবেদনের বদলে আত্মবলের জাগরণের উপর বেশী বিশ্বাসী ছিলেন। তাই লিখলেন ‘ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি’।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে এমন সক্রিয়ভাবে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে আর নিয়োজিত করেননি তবে ন্যায়কে উৎসাহিত করা অথবা অন্যায়কে তিরস্কৃত করা থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখেননি। শেষ পর্যায়ের গানগুলিতে কবি ভারতবর্ষকে এক বিশেষভাবে এঁকেছেন। সেখানে কেবল ‘জনগনমন’ গানটির একজায়গায় ‘স্নেহময়ী তুমি মাতা’ কথাটি আছে আর কোন গানে এই জননীমূর্তি দেখা যায় না। তাছাড়া ‘ভারতভাগ্যবিধাতা’ কে উদ্দেশ্য করে গানটি লিখিত যিনি সকল পরিচয়ের উর্ধ্বে। তবে মাতৃত্বের মধ্যে যে উদারতা আছে, ভারতকে তিনি তাঁর থেকে বঞ্চিত করেননি। ‘জনগণমন’ ও ‘হেমোর চিত্ত’- এই দুটি গানেই তিনি ভারতকে বিশ্বমানবের মহামিলনের ‘সাগরতীর’ বলেছেন।

সত্যনিষ্ঠা আত্মার সবচেয়ে বড় সম্পদ, এই সত্যের পথে এগিয়ে গেলেই আত্মশক্তির উদ্বোধন হয় যা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন ‘চলো যাই চলো, যাই চলো, যাই’- গানটির মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার উপরে Karl Marx এর চিন্তার পরোক্ষ প্রভাব আছে কিনা বলা যায় না, তবে রুশ বিপ্লবের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের একটি গানে মুক্তবন্ধ সমাজের রাজাপ্রজার আদর্শ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, ‘‘আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে’- গানটিতে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে আন্তরিকতা থাকলেও আবেগ ও উচ্ছাস কম নেই। এই আবেগ যেমন, ‘অয়ি বিষাদিনী বীণা,’ ‘ভারত রে তোর কলঙ্কিত’ ইত্যাদি গানগুলির মধ্যে ক্রন্দন থাকলেও স্থির লক্ষ্যে পৌঁছবার যেন নির্দেশ নেই। আবার দ্বিতীয় যুগের গানগুলির মধ্যে আবেগ থাকলেও একটা স্থির লক্ষ্যে পৌঁছবার নির্দেশ দেয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই কবিকে প্রথম আন্দোলন সম্মুখীন করে তোলে। আবার ‘আমার সোনার বাঙলা’ প্রভৃতি গানে ভাবকল্পনাকে অবাস্তব মনে হয় না। কবির শেষ জীবনের গানগুলিতে পরাধীন ভারতবর্ষের কথা একেবারেই নেই। যদিও কবি পরাধীন ভারতবর্ষের যন্ত্রনায় বারংবার ব্যথিত, পীড়িত হয়ে প্রতিবাদ করেছেন ইংরেজদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে, তবুও সংগীতের মধ্যে তার বিন্দুমাত্র ছায়া নেই। তাই তাঁর শেষজীবনের গানগুলিতে অতিরিক্ত উচ্ছাস ব্যতিরেকে শিল্পধর্মই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এই সময়কার গানে অনুকরণাত্মক ভঙ্গী বর্জিত হয়ে স্বকীয়তা স্থান পেয়েছে, যা কিনা গানগুলিকে কাব্যমূল্যে অপরিসীম উৎকর্ষের অধিকারী করে তুলেছে।

তথ্যসূত্রঃ-

১) এর মধ্যে ‘এক সূত্রে বাঁধিয়াছি’ (গীতবিতান ৩, জাতীয় সঙ্গীত-৭) গানটির রচয়িতা সম্পর্কে বিতর্ক আছে। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘গীতবিতান-কালানুক্রমিক সূচী’ ও গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য)

২) ‘‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’’ এবং ‘‘আজি এ ভারত লজ্জিত’’ গান দুটিতে (স্বদেশ ২১ এবং ৩৮) হিন্দু দেবতার উল্লেখ ও বর্ণনা আছে।

৩) ‘স্বদেশ’- অন্তর্গত ‘নববর্ষ’ (১৩০৯) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- ‘‘অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব। …..যে ভাতরত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক, তাহারই জয় হইবে।’’ ইত্যাদি।

উল্লেখপঞ্জীঃ-

১) বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত- ডঃ অরুণ কুমার বসু, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২) সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান-স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ; ১৯৮৪ (তৃতীয় সংস্করন) কলকাতা।

৩) রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা – করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, মাঘ – ১৩৯৯।

৪) রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা – অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, করুণা, ১৯৯১ (চতুর্থ সংস্করণ), কলকাতা।

৫) রবীন্দ্রসংগীত চর্চা : গ্রন্থপঞ্জি – ডঃ মৌসুমী পাল, কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা।

৬) রবীন্দ্রসংগীত চর্চা : এক শতকের ইতিহাস – ডঃ মৌসুমী পাল, কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা।

৭) রবীন্দ্রসংগীত বীক্ষা – কথা ও সুর- প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, জিজ্ঞাসা, জুলাই ১৯৮৩, কলকাতা।

৮) বাংলা সংগীতমেলা ১৪০৭, সম্পাদনা- সৌমিত্র লাহিড়ী ও তন্ময় ভট্টাচার্য, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৯) রবীন্দ্রসংগীতের স্বদেশ পর্যায় – দু একটি বিনীত প্রস্তাব – অরুণকুমার বসু, বাংলা সংগীত মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৬৮-৬৯

১০) রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত ও উত্তরকালের সংগীতে তার প্রভাব – সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, যুবমানস, মে ১৯৮৬।

১১) রবীন্দ্রসংগীতের স্বদেশ পর্যায়ঃ একটি সমীক্ষা- অরুণকুমার বসু, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৩।

১২) রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান- সুচিত্রা মিত্র, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সাহিত্যপত্র, বর্ষ ৭, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৩৯৪, পৃঃ ৫৫।

১৩) কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা – বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, সবুজ সাথী সংঘ, সম্পাদক – জয়দেব গুপ্ত, প্রকাশ…?

১৪) রবীন্দ্রনাথ ও সশস্ত্র সংগ্রাম – ধীরেন দেব, ইস্পাতের চিঠি, ২৫শে বৈশাখ, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ১, ১৩৯৩, পৃ ৪৫।

১৫) জাতীয়তা ও রবীন্দ্রসংগীত – বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রিপন কলেজ ম্যাগাজিন, বর্ষ ২৬, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৯৪১।

NAME : DR. MAUSUMI PAL

ASSISTANT PROFESSOR IN MUSIC

PURNIDEVI CHOWDHURY GIRL’S COLLEGE

BOLPUR, BIRBHUM

PINCODE : 731204

Ph. No. : 9830353952

Email Id : palkundu.mausumi9@gmail.com