Nandita Basu Sarjajari

Assistant Professor, Department of Rabindra Sangeet, Dance and Drama,

Sangeet Bhavan, Visva-Bharati, Santiniketan

Abstract : The Poush Mela of Santiniketan, inaugurated by Maharshi Debendranath Tagore in 1894, is a significant cultural and spiritual festival of Bengal. It marks the anniversary of Debendranath’s initiation into Brahmanism, influenced by Raja Rammohan Roy’s monotheistic reform movement during the Bengal Renaissance. The event celebrates religious harmony and promotes rural arts and crafts through interfaith dialogues and vibrant marketplaces. The Santiniketan Ashram, envisioned under the serene Chatim trees, reflects Debendranath’s spiritual revelations and ideals. Over the years, Poush Mela has grown into a unique cultural confluence, showcasing performances like Baul songs, Kirtans, Jatra, and traditional crafts, symbolizing Bengal’s diverse heritage.

Key Words

Poush Mela, Maharshi Debendranath Tagore, Brahmanism, Santiniketan Ashram, Bengal Renaissance, Religious Harmony, Rural Arts, Baul Songs, Rabindranath Tagore, Cultural Heritage

পৌষমেলা

নন্দিতা বসু সর্বাধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য ও নাটক বিভাগ,

সংগীত ভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা বাংলার একটি অতি জনপ্রিয় উৎসব। ৭ পৌষ হল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার দিন।

বঙ্গীয় রেনেসাঁর সময় রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদী ধর্মসংস্কারক আন্দোলনের দ্বারা প্রভূত আকৃষ্ট হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন ১৮৪২ সালে, অক্ষয়কুমার দত্ত ছাড়াও আরও কুড়িজন সহ। ১৮৪৩ খৃঃ থেকে প্রথম দীক্ষাপদ্ধতি ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত হয়। ১৮৪৪ খৃ দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় দত্ত ও অন্যান্যরা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম তখনও পর্যন্ত হিন্দু ধর্মেরই অন্তর্গত ছিল। দেবেন্দ্রনাথের ধ্যানের আসন পেতেছিলেন আদিগন্ত বিস্তৃত নির্জনতার মাঝে দুটি ছাতিমগাছের তলায়। সেখানেই একদা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন –

‘তিনি আমার প্রাণের আরাম

মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।’

দীর্ঘকাল এই ছাতিমতলায় নির্মিত বেদীর উপর বসে তিনি ধ্যান করেছেন ও সূর্যাস্তের রঙের খেলা নিরীক্ষণ করেছেন। ধীরে ধীরে এই সুপবিত্র স্থানকে কেন্দ্র ক’রে গড়ে তুলতে শুরু করেন শান্তিনিকেতন আশ্রম। মহর্ষি ১৯০৫-এ দেহ রাখলেও শান্তিনিকেতনে তাঁর শেষ আসা ১৮৮৩ খৃঃ-র শেষ দিকে। এরপর ১৮৮৮ খৃঃ-এ ৮ মার্চ ট্রাস্ট ডীড গঠন ক’রে শান্তিনিকেতন বাড়ি ও তার সংলগ্ন ২০ বিঘা জমি সর্বসাধারণের হাতে তুলে দেন। ঐ ট্রাস্ট ডীড অনুযায়ীবলা হয় যে একজন বা অনেকে একত্র হয়ে নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করতে পারবেন শান্তিনিকেতন গৃহের অভ্যন্তরে। এ ছাড়া অন্য কোনও সম্প্রদায়ের অভীষ্ট দেবতা বা কোনও বিগ্রহ বা চিত্র বা চিহ্নের পূজা অর্থাৎ পৌত্তলিক আরাধনা এই শান্তিনিকেতনে হবে না। আমিষ ভোজনও নিষিদ্ধ ছিল এই অঞ্চলে। কোনও ধর্মের উপাস্য দেবতার কোনও প্রকার নিন্দা বা অবমাননা করা যাবে না বলেও বলা হয়। কোনওপ্রকার অপবিত্র আমোদ-প্রমোদ হবে না – এও স্পষ্ট বলা হয়েছে। বলা হয় – জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রাস্টী থেকে প্রতি বছর একটি মেলার আয়োজন করা হবে যেখানে সবধর্মের সাধুপুরুষরা এসে একত্রে ধর্মালাপ করতে পারবেন।

১৯ অক্টোবর, ১৮৮৮ আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবার দুবছর পরে শান্তিনিকেতন গৃহের নিকটেই নিত্য উপাসনার জন্য একটি ব্রাহ্মমন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৯০ সালে তার ভিত্তি স্থাপনের একবছরের মধ্যে অপূর্ব একটি উপাসনা গৃহ লৌহস্তম্ভর কাঠামোয় বিচিত্র বর্ণের কাচ দিয়ে নির্মিত হয়, অভ্যন্তরের মেঝে শ্বেতপাথরের ও বহিরাঙ্গন ও সিঁড়িগুলি বেলেপাথরের। চারদিকে চারটি গেটসহ লোহার রেলিং দ্বারা সমগ্র মন্দিরটি বেষ্টিত। দক্ষিণ গেটে লাগানো ঘন্টার ধ্বনি দিয়েই উপাসনা শুরু হয়।

মন্দির নির্মাণ শেষ হলে মহা সমারোহে তা প্রতিষ্ঠা হয়, তার দিনও ৭ পৌষ ১৮৯১। এই উপলক্ষে কলকাতা থেকে বহু শত মানুষের সমাগম ঘটে। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করে সর্বসাধারণের জন্য মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করে দেন। রবীন্দ্রনাথ সংগীত পরিবেশন করে সকলকে পরম তৃপ্তিদান করেন। কলকাতা থেকে আনা ব্যাটারীর আলোয় মন্দির প্রাঙ্গন আলোকিত করা হয়েছিল।

এই পবিত্র দিনকে উপলক্ষ ক’রে মহর্ষি ১৮৯৪ সালে এক মেলার প্রবর্তন করেছিলেন যার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ এক ধর্ম-সম্মেলন করা যেখানে দেশের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষজন একত্রে মিলিত হবেন ও ধর্মালোচনা করবেন। এইভাবে এক সমন্বয়ের পরিবেশ স্থাপিত হবে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামের মানুষজন তাঁদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এই মেলায় বেচা-কেনার সুযোগ পাবেন। তার সঙ্গে হস্তশিল্প কুটীরের বিচিত্র শিল্পদ্রব্যগুলি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে। নগরের মানুষজনও গ্রামের শিল্প সম্বন্ধে অবহিত হবে। মেলার সঙ্গে গ্রামীণ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে সংযুক্ত।

প্রথম যুগে পৌষমেলা বসত উপাসনা-মন্দিরের পার্শ্বস্থ মাঠে, উত্তরায়ণের পুব দিকে।

রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় এই মেলাতে গ্রামীণ সংস্কৃতিকে জনসমাজে তুলে ধরার প্রয়াস শুরু হয়। কীর্তন, বাউল, কবিগান, পাঁচালি, যাত্রা প্রভৃতির আসর বসতে লাগল এই মেলায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে নীলকণ্ঠের যাত্রা দেখতে উপস্থিত থেকেছেন। উত্তরায়ণের গা ঘেঁষে বসত সার্কাসের তাঁবু। মিষ্টির দোকান অবশ্য থাকত। মন্দিরের গেটের বাঁপাশে বটতলায় বাউলের আখড়া বসত যেখানে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন নবনী দাস বাউল। বাউল গানের উদাস করা মরমীয়া সুরে মনের মানুষের সন্ধান খোঁজা হত। বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিয়ালরাও এই মেলায় অংশগ্রহণ করতেন। ক্রমে এই মেলার আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে। গোয়ালপাড়া গ্রামের দিকে যাবার পথের দিকে রাস্তার ধারে হাঁড়ি, কলসী, কাঠের দোকান বসত। বিশ্বভারতীর স্টলে বই আর শিল্পসদনের দোকানে শ্রীনিকেতনে তৈরী শিল্পসামগ্রী বস্ত্রবিপনি বিক্রি হত।

দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে পৌষমেলার স্থান পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে পুরনো মেলার মাঠ থেকে স্থানান্তরিত হল পূর্বপল্লীর মেলার মাঠে। ৭ পৌষ সকালে প্রারম্ভিক প্রার্থনা-উপাসনারও স্থানান্তর ঘটে – মন্দির থেকে ছাতিমতলা।

বর্তমানে এই মেলার আকার বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে। দোকানের সংখ্যা কয়েক শোতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পৌষমেলা যে পৌষ-উৎসবকে কেন্দ্র ক’রে গড়ে উঠেছিল, তার আকর্ষণও কিছুমাত্র কম নয়।

পৌষমেলা মাঠের বিনোদন মঞ্চে লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে আয়োজন হতে থাকে শান্তিনিকেতনের নিজস্ব কিছু অনুষ্ঠান। বিশ্বভারতী কর্মীমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত এই অনুষ্ঠানগুলি পৌষ উৎসবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

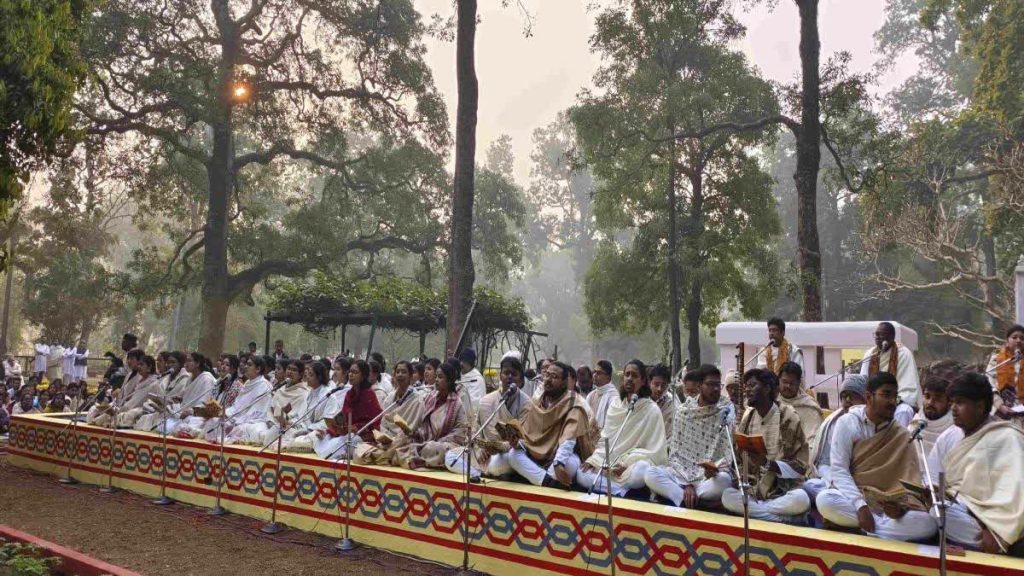

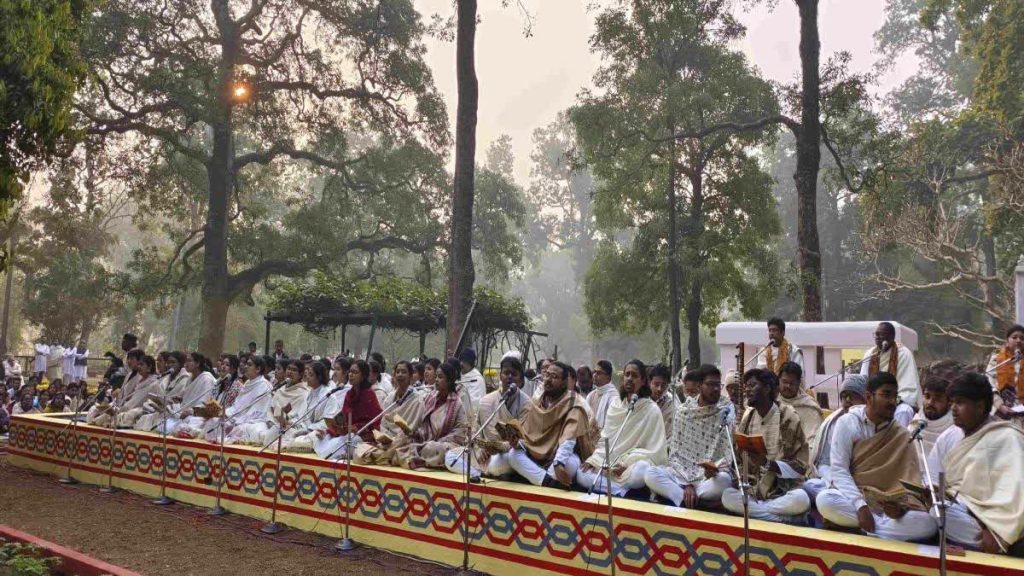

৬ পৌষ সন্ধ্যা-রাত থেকে শান্তিনিকেতন-গৃহ থেকে বাজানো সানাইয়ের সুরের মূর্ছনায় সারা আশ্রম মুখরিত হয়ে ওঠে। অংশগ্রহণকারী এবং দর্শক, শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই শ্বেতবস্ত্র পরিহিত হয়ে ছাতিমতলায় আসেন।

এই সানাই পৌষ-উৎসবের প্রত্যেক দিনই মাঝে-মধ্যেই বাজানো হয়ে থাকে। ৬ পৌষ রাত ৯টায় আশ্রমিকরা আশ্রমের পথে পথে বৈতালিক করেন রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে –

‘আজি যত তারা তব আকাশে

সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।’

আবার ৭ পৌষ ভোর ৫টায় উৎসবের সূচনা হয় বৈতালিকের মাধ্যমে। এদিন আশ্রম প্রদক্ষিণ করা হয় ‘মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে’ গানটি গাইতে গাইতে। এই দিনই সকাল ৭.৩০ মিনিটে শান্তিনিকেতনের প্রাণকেন্দ্র ছাতিমতলায় উপাসনার আয়োজন হয়। সেখানে ব্রহ্মসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, মন্ত্রোচ্চারণ, আচার্যের (উপাচার্য মহাশয়ের) ভাষণসহ এই উপাসনা সংঘটিত হয়ে থাকে। বহু লোকসমাগম ঘটে এই মনোরম প্রার্থনা-সভার অভিজ্ঞতা লাভ করার উদ্দেশ্যে। বিশ্বভারতীর সংগীতভবনের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। গাম্ভীর্যপূর্ণ ও নান্দনিকতায় পরিপূর্ণ উপাসনা অনুষ্ঠানটি আজও তার ঐতিহ্য বহন ক’রে চলেছে। অনুষ্ঠান শেষে সমবেত সকলে ছাতিমতলার মঞ্চ প্রদক্ষিণ করেন ‘কর তাঁর নাম গান যতদিন রহে দেহে প্রাণ’ – দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটি গাইতে গাইতে। এরপর এখান থেকেই সবাই ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে’ গানটি গাইতে গাইতে উত্তরায়ণ প্রাঙ্গনে (যেখানে রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি গৃহ বর্তমান) যান প্রণাম নিবেদন করতে।

সন্ধ্যায় ছাতিমতলা ও আশ্রম প্রাঙ্গনে মোমবাতির আলো দিয়ে আলোকসজ্জা হয়, সেও এক অপূর্ব শোভা সৃজন করে। ৮ পৌষ হল বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবস। সেদিন সকাল ৮টায় আম্রকুঞ্জে আয়োজিত হয় পাঠভবন ও শিক্ষাসত্র অর্থাৎ বিশ্বভারতীর দুটি বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। এই অনুষ্ঠানটিও অতি মনোরম ভাবে তার নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসরণ ক’রে পালিত হয়। পূর্বে এই দিনেই বিশ্বভারতীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হত, যেখানে বিশ্বভারতীর আচার্য (প্রথামতন ভারতের প্রধানমন্ত্রী)উপস্থিত থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সমাবৃত করতেন। কিন্তু মেলার প্রচণ্ড ভীড় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিরাপত্তার কারণে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন এই মেলার সময় না হয়ে বছরের অন্য কোনও সময়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৮ পৌষ দ্বিপ্রহরে ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয় মেলামাঠ সংলগ্ন দর্শনবিভাগে যেখানে বিশিষ্ট কোনও পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত বক্তৃতাদানের জন্য। ৮ পৌষ-ই সন্ধ্যায় মেলাপ্রাঙ্গনে আয়োজিত হত বাজি প্রদর্শন। এর আকর্ষণে গ্রামগঞ্জ থেকে অগণিত মানুষের সমাগম ঘটত। প্রতি বৎসর নতুন নতুন প্রকারের কিছু বাজি দর্শকরা উপভোগ করতেন। সেই বাজিতে থাকত দেবেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখ, যা বহুক্ষণ নীল আলোয় জ্বল্জ্বল্ করতে থাকত। বাজি শেষে জাহাজ ও দুর্গের মধ্যে যুদ্ধ হত, গোলাগুলি ছোঁড়াছুড়ি চলত বহুক্ষণ, কে জয়লাভ করে জাহাজ না দুর্গ তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে বেশ উত্তেজনা কাজ করত। কিন্তু কয়েক বছর পূর্বে শব্দ-দূষণের জন্য বাজিপ্রদর্শন নিষিদ্ধ ক’রে দেওয়া হয়। ৯ পৌষ দিনটি শান্তিনিকেতনে এক বিশেষ ভাবনায় গাঁথা। উৎসবের দিনেও আমরা আমাদের চিরতরে ছেড়ে চলে যাওয়া আশ্রমিকদের ভুলিনি – সেই কথা স্মরণে রেখে পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের উদ্দেশ্যে ৯ পৌষ দিনটি উৎসর্গ করা হয়। আম্রকুঞ্জে অতি আড়ম্বরহীন একটি অনুষ্ঠানে বিগত বছরে পরলোকগতদের নাম উল্লেখ ক’রে স্মৃতিতর্পণ করা হয়; সংগীতও পরিবেশিত হয় – আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু’ এবং ‘তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই।’ এই উপলক্ষ্যেই অপরাহ্নে পাঠভবন কিচেনে বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য সকলে একত্রে হবিষ্যান্ন খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। মধ্যাহ্ন বেলায় মেলা প্রাঙ্গননেসাঁওতালদের খেলাধুলার আয়োজন থাকে। তাঁরা সেজেগুজে তীরধনুক, ধামসা, মাদল ইত্যাদি নিয়ে দলে দলে যোগদান করতে আসেন মহা উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে।

সন্ধ্যায় খৃষ্টোৎসব উপলক্ষ্যে উপাসনাগৃহে মোমবাতি দিয়ে সাজিয়ে রবীন্দ্রসংগীত, ক্যারল, ভাষণ, মন্ত্রপাঠ, বাইবেল থেকে অংশবিশেষ পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়। মন্দিরের শ্বেতপাথরের মেঝেতে অপূর্ব আলপনা আঁকা হয়। রঙিন কাচের মন্দিরটি মোমবাতির আলোয়, চার্চসঙ্গীতে, গানে, মন্ত্রপাঠে যেন এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অগণিত মানুষজন একত্রিত হয়ে এখানে যীশুখ্রীষ্টকে তাঁদের অন্তরের প্রণাম নিবেদন করেন। উপাসনা শেষে সকলে মোমবাতি হাতে নিয়ে ‘মোর হৃদয়ে গোপন বিজন ঘরে’ সঙ্গীতটি গাইতে গাইতে ছাতিমতলায় যান।

এই কদিন মেলাপ্রাঙ্গনে সকাল থেকে রাত্রি অবধি বিনোদন-মঞ্চে চলতে থাকে বিবিধ অনুষ্ঠান – যেমন বাউল, কীর্তন, পাঁচালি, কবিগান, রায়বেঁশে নাচ, ছৌ-নাচ, ফকিরি গান, আলকাপ ইত্যাদি। সকাল থেকে রাত অবধি স্বর্গীয় শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় এই বিনোদন মঞ্চে বসে থাকতেন ও পরিচালনাকার্যে সাহায্য করতেন।

অধিক রাত্রে থাকে যাত্রাপালা যা দেখতে প্রভূত উৎসাহ দেখা যায় জনগণের মধ্যে। কয়েক বছর আগে অবধি চলচ্চিত্র দেখানোরও প্রচলন ছিল। মেলাপ্রাঙ্গনে ঢুকতেই স্বেচ্ছাসেবক দফতর বসে, যেখান থেকে মাইক্রোফোনে নানান ঘোষণা চলতে থাকতে সারাদিন ধরে। জেলা পুলিশ বিভিন্নভাবে মেলা সুশৃঙ্খলভাবে যাতে পরিচালিত হয়, সে ব্যাপারে সচেতন ও তৎপর থাকেন। জেলা স্বাস্থ শিবির-এর স্টলে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এছাড়া ব্যাঙ্ক ও কৃষি উন্নয়নকল্পে স্টল দেওয়া হয়। মেলার পূর্বপ্রান্তে থাকে বিশ্বভারতীর প্রদর্শণী ,সেখানে বিশ্বভারতীর নানা বিভাগের কর্মধারা প্রদর্শিত হয়ে থাকে – যেমন কলাভবন, রবীন্দ্রভবন, গ্রাম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, সাংবাদিকতা ও সমাজ মাধ্যম বিভাগ, N.C.C. প্রভৃতি।

শ্রীনিকেতনের শিল্পসদনের বস্ত্রাদি, শিল্পসামগ্রী ও পুস্তক বিপণনের ব্যবস্থাও থাকে। উদ্যানবিভাগ প্রদর্শনীটিকে ফুলের সমাহারে সাজিয়ে তোলেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৌষমেলার আয়তন যেমন বেড়েছে, বহু পরিবর্তনও ঘটেছে।

মেলার বিশেষ আকর্ষণ কাঠের নাগরদোলা মেলা ঢোকার মুখেই ডানদিকে সার দিয়ে বসত। তার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ সকলকে আকর্ষণ করত। কিন্তু তার রোমাঞ্চ আজ হারিয়ে গেছে বিভিন্ন আধুনিক rides-এর কাছে। মেলার পিছনদিকে বাঁদিকে বসে বিশালাকার giant wheels, কলম্বাস ইত্যাদি। গরুর গাড়ির জায়গা নিয়েছে চারচাকা গাড়ি, লরি।

এই মেলাতে কত যে বিচিত্র ধরনের সামগ্রীর কেনাবেচা চলে, তা লক্ষ্য করলে বিস্ময় জাগে। কারুশিল্প, জামাকাপড়, কাশ্মীর থেকে গরম শাল ও গরম পোষাক, গয়নাগাঁটি, কাঁথাস্টিচের শাড়ি ও অন্যান্য জিনিসপত্র, বিভিন্ন প্রকার খেলনা, ঘর-সাজানো সামগ্রী বিচিত্র রকমারি পণ্যের সমাহার। বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও বস্ত্র ভাণ্ডার ও শিল্পসামগ্রী নিয়ে হাজির হন বিক্রেতারা। একদিকে যেমন টেলিভিশন, মোটরগাড়িও বিক্রি হচ্ছে, অপরদিকে সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি যেমন হাতা-খুন্তী, কলসি-হাঁড়ি, লোহালক্কড়ের জিনিস থেকে কাঠের খাট, টেবিল-চেয়ার, দরজা-জানলা বাঁশের ঝুড়ি সস্তায় হরেক মালের দোকান সবই হাজির। মহিলাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় রূপদস্তার গয়না বা কাচের চুড়ি ও পুঁতির গয়নার দোকানে। ডোকরার বিচিত্র কাজ নিয়ে ছোট ছোট বিক্রেতারা স্টল না ক’রে মেলার মাঠেই বসেন তাঁদের সামগ্রী নিয়ে। কয়েক বছর ধরে পটের তৈরী নানা জিনিসও বিক্রি হচ্ছে।

মেলার দক্ষিণপ্রান্তে বসে সার্কাস, নানান কৌশল দেখানোর খেলা, মরণকুপ, জন্তু-জানোয়ারের চিড়িয়াখানা ইত্যাদি হরেক আকর্ষণ। জিলিপি, পাঁপড়ভাজা, খাজা-গজা, বাদাম-ভাজা, ভেলপুরি, ফুচকা প্রভৃতি বিচিত্র খাওয়ার দোকান। মেলার পশ্চিম সারি ধ’রে বসে যাবতীয় রেস্টুরেন্ট বা খাবার দোকান। বেলুন আর চোখ-ধাঁধানো আলোয় মেলাপ্রাঙ্গন ঝল্মল্ করে, বিভিন্ন দোকান থেকে ভেসে আসা মাইকে বিচিত্র গান আর জনগণের কোলাহল হৈ-হট্টগোলে মেলা গম্গম্ করতে থাকে। দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মেলায় কদিন আনন্দ করতে আসেন, এ যেন এক মহামিলন যজ্ঞ।

১৯৯৪তে এই মেলার শতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার এই পৌষমেলাকে জাতীয় মেলা হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। ঐ বছর এবং তারপর কয়েক বছর পুরনো মেলার মাঠেও দীর্ঘদিন ধ’রে এই মেলা তিনদিনের হয়ে আসছে যদিও ১০ পৌষ জল ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ আরও একদিনের জন্য বাড়ানো হয়ে থাকে। তার পরেও ভাঙা মেলা হিসেবে এই মেলা আরও সপ্তাহখানেক চলে। নতুন মাস শুরু হলে মাইনেপত্তর পেলে সাধারণ মানুষজনের কেনাকাটা করা সুবিধা হয়। দলে দলে আশপাশ থেকে গ্রামের মানুষজন আসতে থাকেন ভাঙা মেলায় দরদাম করে সারা বছরের প্রয়োজনীয় বাজার করতে।

ক্রমে মেলার রোশনাই কমে আসে, দোকান-পাট উঠতে শুরু করে, দোকানীরা আবার অন্য কোনও মেলার উদ্দেশ্যে দোকানপাট গুটিয়ে বিদায় নেন। পরিত্যক্ত মেলার মাঠে তখন শুধুই আবর্জনার পাহাড়। শীঘ্রই তা পরিষ্কার করার বন্দোবস্ত হয়।এই বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিশ্বভারতী র যৌথ উদ্যোগে পৌষমেলা ছদিনের জন্য আয়োজন করা হয় ও অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হয়।

আবার একবছরের অপেক্ষা পৌষমেলার জন্য। সব দিক বিবেচনা করলে পৌষ-উৎসব তথা পৌষমেলা বাংলার একটি অন্যন্য উৎসব যার তুলনা আমরা অন্যত্র কোথাও পাব না।

তথ্যসূত্র : শান্তিনিকেতন (সংকলন ও সম্পাদনা : গৌতম ভট্টাচার্য); পৌষমেলা, ১৪১৫